ICRA PROJECT

centro internazionale

di ricerca sull'attore

La Storia

offerta formativa

Produzione

ICRA PROJECT

INTERNATIONAL CENTRE

FOR RESEARCH ON THE ACTOR

Our History

Training

Productions

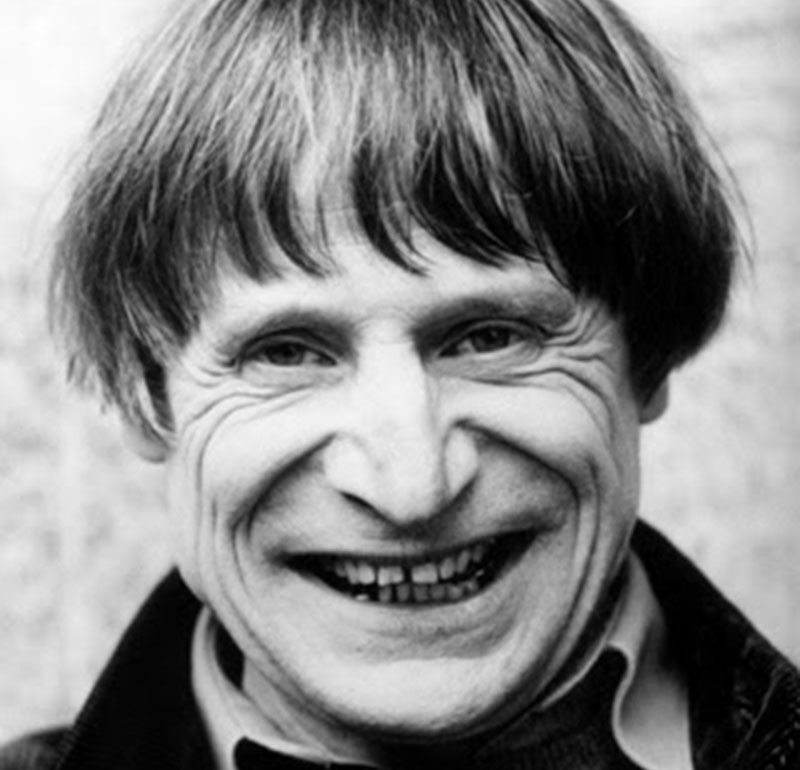

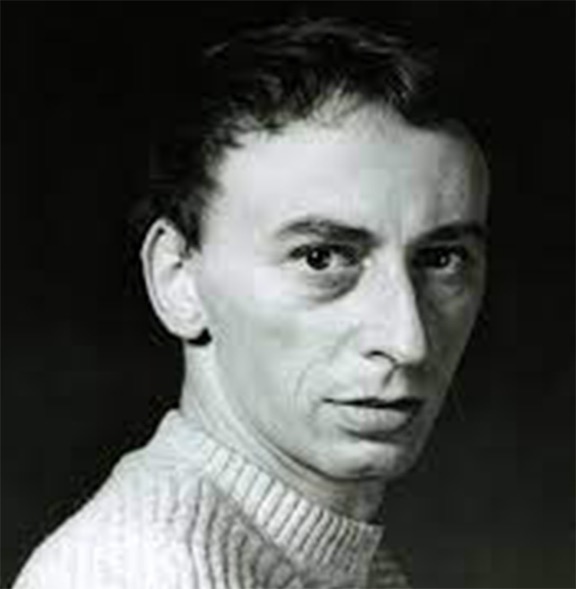

Nel 1994, i due direttori artistici, Michele Monetta e Lina Salvatore, tracciano le prime linee portanti dell'ICRA Project durante un master di Pedagogia Teatrale a Parigi con Monika Pagneux.

La creazione del Centro Internazionale di Ricerca sull'Attore che raccoglie, coordina e sviluppa attività nel campo del teatro, della musica, della pedagogia nell’arte drammatica e dei linguaggi multimediali, si concretizza poi nel 1999. I due direttori hanno alle spalle un lungo percorso di formazione e pratica teatrale di rilievo internazionale. Unendo il loro percorso formativo e la loro vasta esperienza teatrale nazionale e internazionale, coniugando percorsi differenti sviluppano così una pedagogia che coordina la ricerca, riguardante il movimento, che fa capo a maestri come Decroux, Feldenkrais, Lecoq, Gurdjieff.

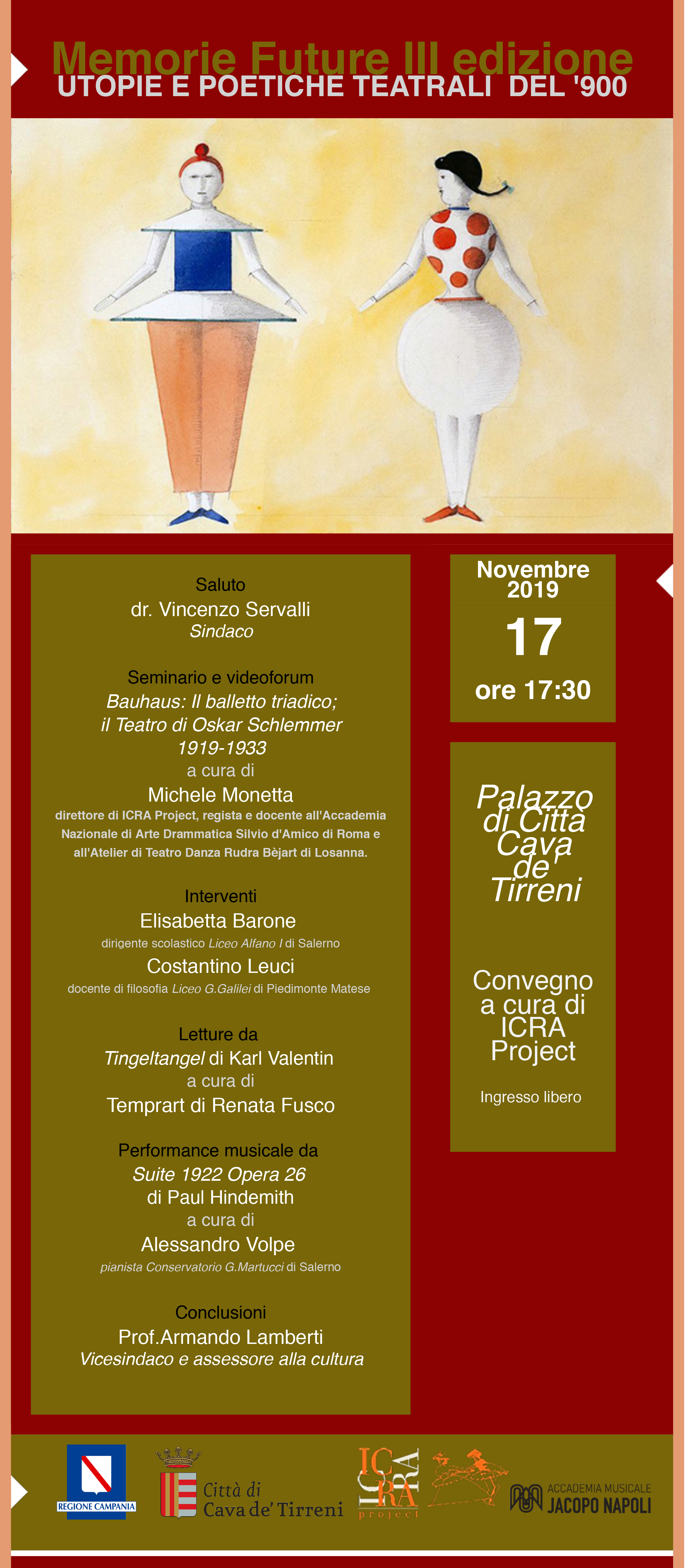

Leggi tuttoMEMORIE FUTURE

Assemblea di Teatro fucina di incontri e confronti.

La conoscenza come memoria collettiva quale strumento di crescita, cambiamento e democrazia.

PREMIO DI PRODUZIONE SCARAMOUCHE

BANDO II EDIZIONE 2024

L’ICRA Project indice un bando per l’assegnazione di un premio di produzione rivolto a compagnie teatrali professionali. Il premio è promosso in collaborazione con la Coop. TeatroP e l’Assessorato alla Cultura di Lamezia Terme (CZ).

Invito alla presentazione di progetti teatrali

Un progetto di rete per la promozione teatrale nel Centro-Sud mirato al ricambio generazionale nel teatro e nello spettacolo; il progetto è stato approvato dal MiC Ministero della Cultura per il triennio 2022-2024. Partner: AIFAS San Benedetto del Tronto, TEATROP Lamezia Terme, HDUETEATRO Potenza, ONIRICA Bari, TEATRO ATLANTE Palermo. Leggi tutto

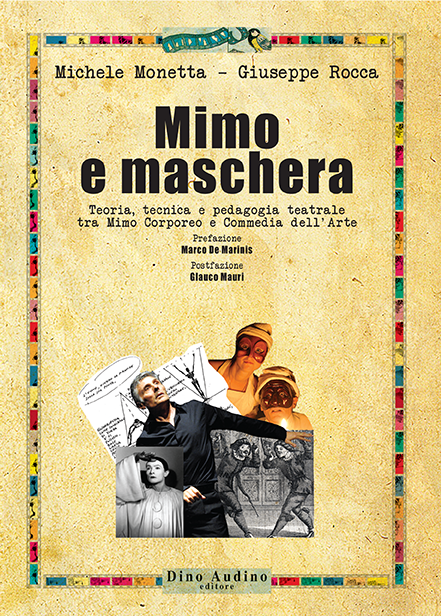

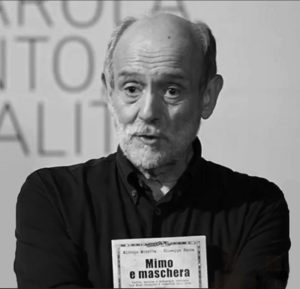

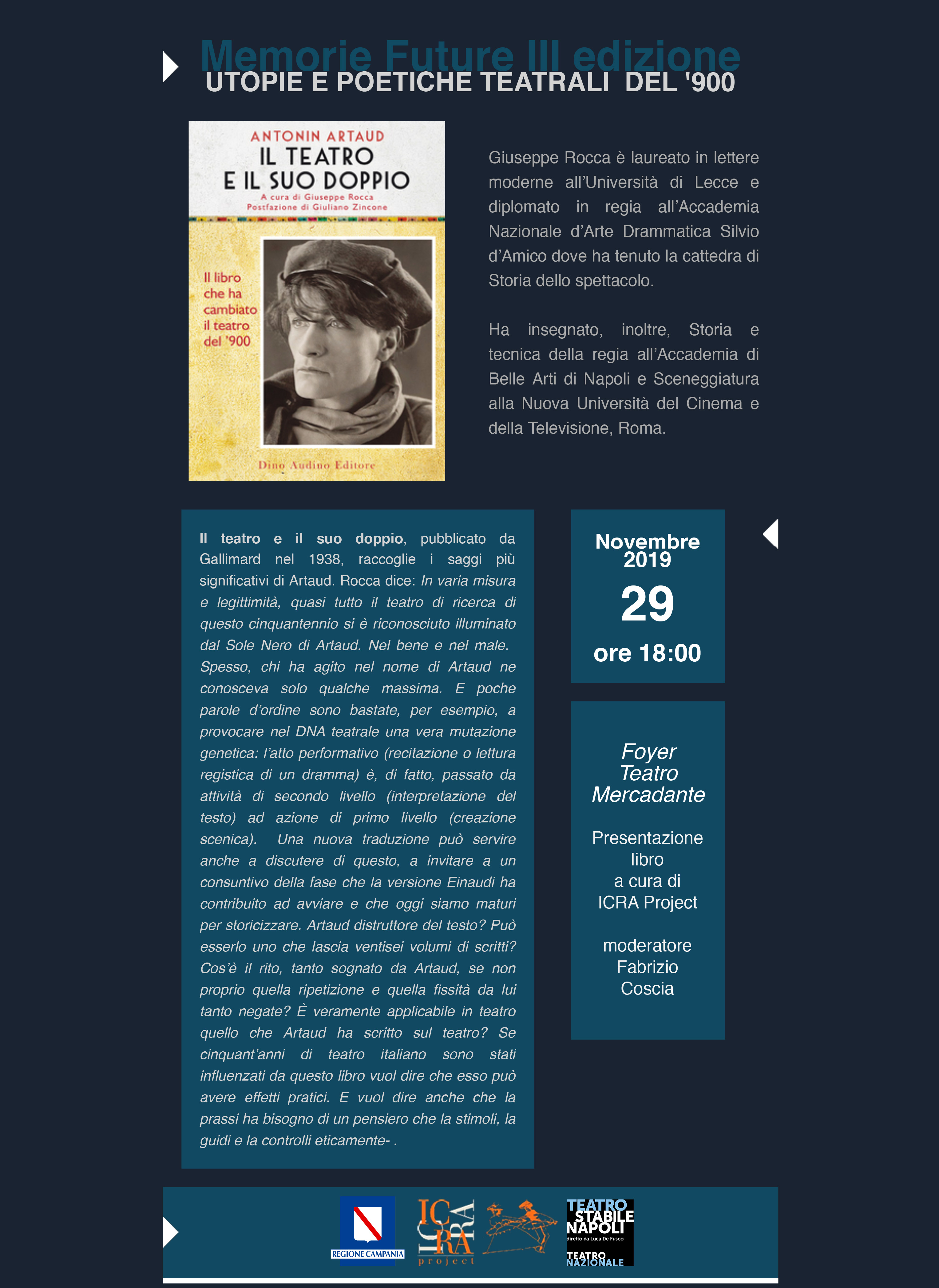

Mimo e Maschera

di Michele Monetta e Giuseppe Rocca

Teoria, tecnica e pedagogia teatrale tra Mimo Corporeo e Commedia dell'Arte

Prefazione

Marco De Marinis

Postfazione

Glauco Mauri

Editore Dino Audino

Masterclass

Teatro dell'assurdo

Settimana intensiva teorico-pratica per attori professionisti, registi e studenti di teatro su testi del Teatro dell'Assurdo in collaborazione con accademie d'arte drammatiche d'Europa.

Leggi tuttoMasterclass

Teatro elisabettiano

Settimana intensiva teorico-pratica per attori professionisti, registi e studenti di teatro su testi del Teatro elisabettiano in collaborazione con accademie d'arte drammatiche d'Europa.

Leggi tuttoMasterclass

Teatro russo

Settimana intensiva teorico-pratica per attori professionisti, registi e studenti di teatro su testi del Teatro russo.

Leggi tutto